【注文住宅】新築工事の流れとかかる期間は?写真多めで我が家の実例を紹介!

- 新築工事って、実際どんな流れで進むの?

- 工事期間はどれくらいかかるんだろう?

- 施主として、どんなことに気をつければいいの?

新築工事では、実際に家が出来上がっていきます。

私は事前に工事の流れを把握して、家が出来上がっていく様子を楽しめました。

この記事を読み不安をなくして、楽しみながら家を建ててください。

注文住宅の新築工事の流れと期間

注文住宅の新築工事は、大きく6つの段階に分けられます。

それぞれの段階で異なる専門業者が関わり、家の完成までには平均して4ヶ月~6ヶ月ほどかかります。

それぞれ解説します。

新築工事の流れ

新築工事の流れは、大きく分けて6つです。

それぞれの工事の中にも、

- 造作工事(内装工事)

- 配線工事(内装工事)

- 屋根工事(外装工事)

などのような工事があり、専門技術を持つ業者が担当します。

そのため、各工程の連携や調整が必要となり、ある程度の期間がかかります。

流れを把握しておくことで、今何をしているか具体的にわかり、より家づくりを楽しめます。

新築工事にかかる期間

新築工事の期間は、

- 家の規模や構造

- 工務店の体制

- 天候

などに大きく左右されます。

一般的には4ヶ月~6ヶ月程度が目安です。

いい工務店の場合は、棟梁が一人で丁寧に家をつくります。

ですので、期間がかかる傾向にあります。

我が家は着工から入居まで8か月でした。

解体から外構まで入れると、1年かかりました。

それでは、新築工事の流れを詳しく解説していきます。

着工準備

着工準備は、家を建てる準備をします。

家を建てられる土地にして、工事の安全を祈願する大切な段階です。

具体的には、以下の5つです。

解体祭と解体工事

家を建て替える場合や、古家付き土地を買った場合は、解体工事から始まります。

解体工事の前に、

- 長年使用してきた建物への感謝

- 解体工事の安全祈願

を目的として、解体祭を行います。

一般的には神式の儀式で行われ、祭壇を設けてお供え物をし、神主さんにお祓いなどをしてもらいます。

神主さん曰く、

らしいです。

解体祭では、お神酒と玉串料のみ準備しました。

お供え物と、神主さんの手配は工務店がしてくれました。

解体祭が終われば、解体工事が始まります。

木造住宅で2週間程度かかります。あっという間です。

解体工事は、音もほこりも出るので、近隣挨拶は着手前に済ませておきましょう。

我が家は、3棟取り壊しだったので、1か月かかりました。

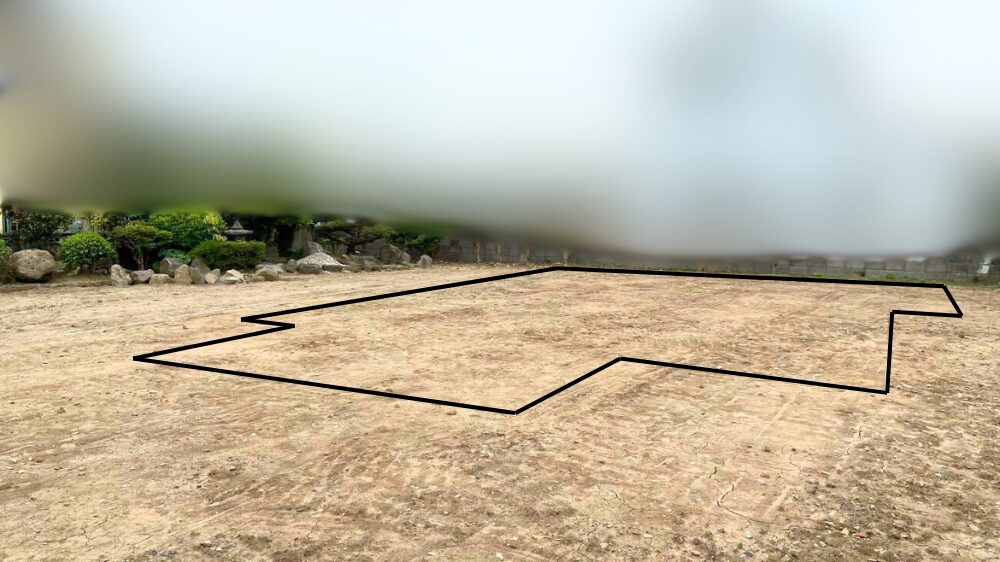

地縄張り

解体がない場合は、ここからスタートです。

まずは、地縄張り(じなわばり)をします。

間取り図で見ていたものを、実際の土地で示して、

- 家の位置や向き、日当たり

- 部屋の広さや窓の位置

- 隣家との境界線や距離

- 図面と現場が合っているか

などを確認します。

我が家も地縄を見て、隣の家と距離を取るために、家を1m動かしました。

地縄張りで注意点があります。

それは、

ことです。

「地縄マジック」と呼ばれる現象で、広い土地に建物の枠だけが見えるため、相対的に小さく見えるのが原因です。

家の大きさに関しては、そこまで心配する必要はありません。

基礎ができれば、「こんなに大きいの?」と思うようになります。

我が家の地縄の写真です。

わかりにくいと思うので、黒線でなぞりました。

本当に小さく感じるので、がっかりしないように気を付けてくださいね。

ちなみに奥に見えるもう一本の白いロープは、軒のラインです。

地鎮祭

地縄張りの次は、地鎮祭(じちんさい)です。

一般的には神式の儀式で行われ、祭壇を設けてお供え物をし、神主さんにお祓いなどをしてもらいます。

我が家は、お神酒と玉串料のみ準備しました。

お供え物と、神主さんの手配は工務店がしてくれました。

施主としては座っていれば、祭事は進みます。

することは、以下の2つ。

- 鍬(くわ)入れの儀:家を建てる準備段階を、簡潔に表現する儀式

- 玉口奉奠(たまぐしほうてん):祭壇に玉串を捧げてお祈りをする

事前にやり方を教えてくれるので、落ち着いて行いましょう。

地盤調査

地鎮祭が終われば、地盤調査です。

住宅の地盤調査では、「スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)」が最もよく使われます。

先端がキリ状になっている鉄の棒を、地面に回しながらねじ込み、25㎝沈むのに何回転したかを測定します。

判定の仕方は、簡単にいうと以下の通り。

- 軟らかい地盤:少ない回転でどんどん沈む

- 固い地盤:回転しても沈まない

これを建物の四隅と中央の計5か所で行います。

軟弱地盤と判定されれば、地盤改良工事が必要になります。

地盤調査は、家を建てる上での義務なので、逃げられません。

結果を受け止めて、次に進みましょう。

我が家は軟弱地盤でした。

両隣の家が地盤改良していたので、わかっていたことですが…

地盤改良工事

地盤調査で軟弱地盤と判定されれば、地盤改良工事に進みます。

様々な改良工法がありますが、大きく分けると2つです。

- 表層(ひょうそう)改良工法

上から2m程度の表層部分を改良する。

コストも比較的安く、工期も短い。 - 深層(深層)改良工法

地面に穴を掘り、地中に柱を作り補強する。

コンクリートや鉄の管など、作る柱に種類がある。

どちらの工法になるかは、地盤調査の結果次第です。

工務店に結果を聞いて、よく話し合いましょう。

我が家は砕石で杭を作るハイスピード工法にしました。

工務店の標準で、液状化の対策になるからです。

基礎工事

着工準備が終われば、基礎工事に入ります。

基礎は家全体の重みを支え、地盤に伝える重要な役割があります。

基礎工事は、大まかに以下の4つの手順があります。

遣り方・整地

まずは遣り方(やりかた)と呼ばれる作業をします。

言葉で説明してもわかりにくいと思うので、作業後の写真をご覧ください。

この基準に沿って基礎をつくり、その上に家が建つので正確性が求められる作業です。

遣り方ができたら、遣り方に沿って地盤を整えます。

- 根切り:基礎の深さまで土を掘る

- 砕石敷き:掘った底面に砕石を敷き、固めて地盤を安定させる

- 防湿シート設置:地面からの湿気を防ぐために、防湿シートを敷く

- 捨てコンクリート打設:コンクリートを薄く流し込み、基準面をつくる

以上が整地の手順です。

配筋工事

整地までできたら、配筋(はいきん)工事です。

「鉄筋を適切な位置に配置する工事」なので、「配筋工事」です。

基礎であるコンクリートは引っ張られる力に弱いという性質があります。

鉄筋はコンクリートの弱点を補うために入れるので、非常に重要です。

配筋とともに、コンクリートを流し込むための枠である「型枠(かたわく)」を組み立てます。

配筋工事が終わったら、第三者機関による検査を受けます。

検査に合格すると、いよいよコンクリート打設です。

コンクリート打設と養生

コンクリートを型枠の中に流し込んでいきます。

コンクリートを流し込んでいくことを、「打設(だせつ)する」と言います。

コンクリートの打設は多くの場合、2回します。

- 平らな部分

- 立ち上がりの部分

コンクリートで重要なのが、打設後に行う養生(ようじょう)です。

コンクリートはセメントと水の化学反応で硬くなります。

化学反応が適切にできるように、水分や温度を管理して、コンクリートを保護することを養生といいます。

ブルーシートなどで覆って養生しているか、確認しましょう。

養生が完了したら、型枠を外して基礎コンクリートとご対面です。

給排水管設置

基礎が出来たら、上下水道やガスなどの配管を通します。

配管は床下を通すため、家が建つ前のタイミングに行います。

我が家の作業途中の写真です。

青い管が水、オレンジの管がお湯、グレーの管が排水管です。

これで基礎工事は終わりです。

次は建方(建て方)工事に進みます。

建方工事

基礎工事が終わったら、次は建方(たてかた)工事です。

建方工事は大まかに3つの手順があります。

建方工事が終わると、一気に家の形が見えてきます。

事前準備

まずは、家の骨組みをつくるための準備をします。

基礎の上に木材の土台をつくります。

土台の家に床の下地を張ります。

水濡れ厳禁のため、透明なシートで保護しています。

床の下地ができたら、材料を現場に運びます。

運び終わったら、ブルーシートで覆って養生します。

最後に作業用の足場を組んで、下準備完了です。

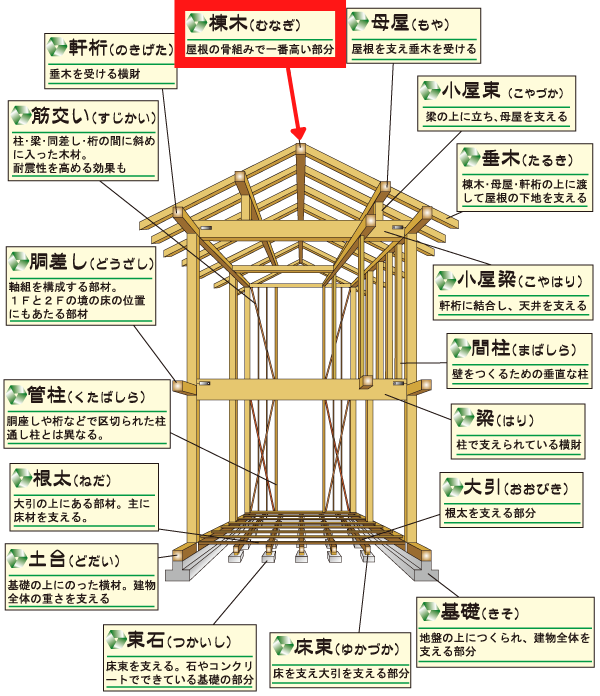

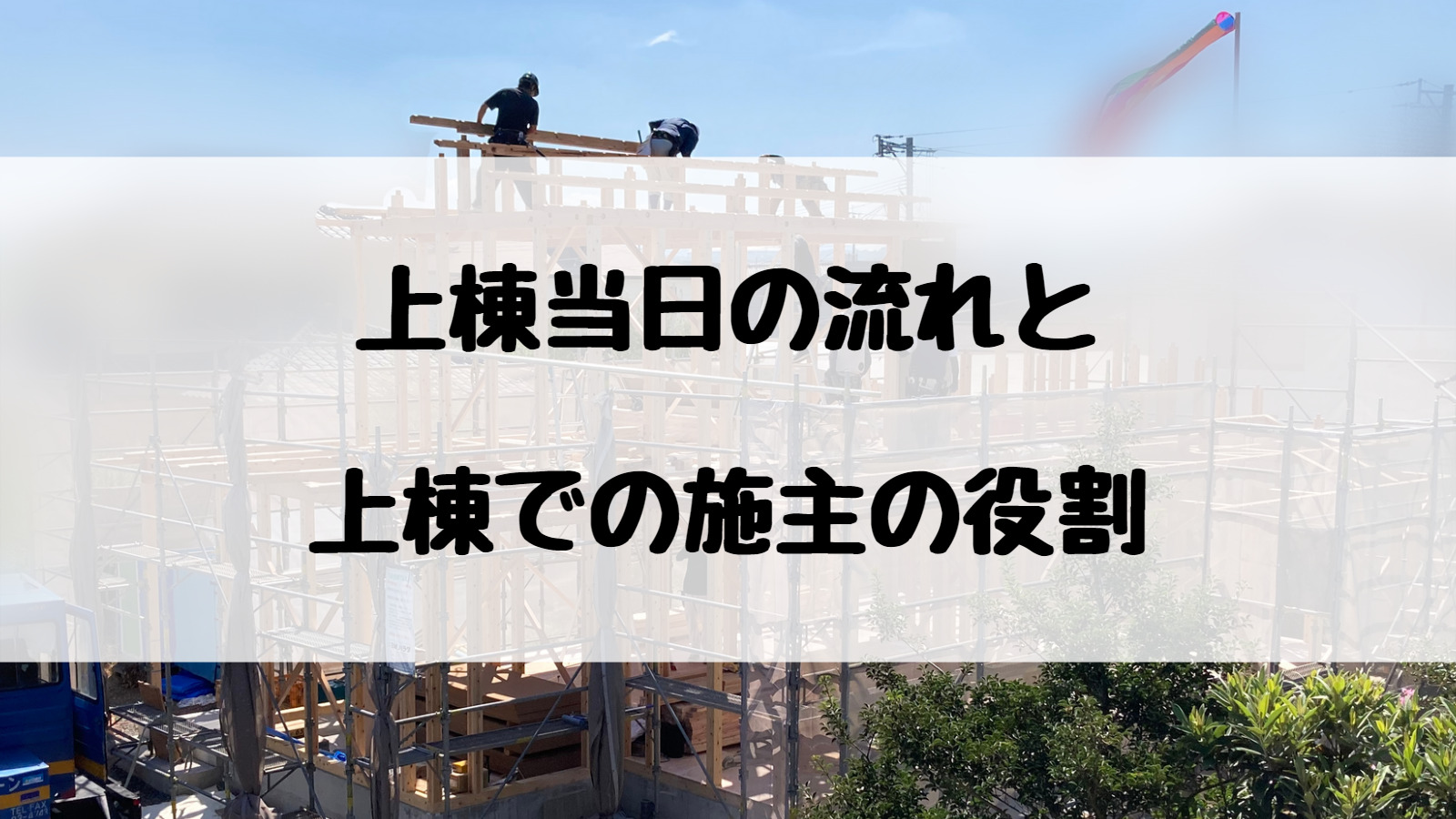

上棟

下準備が終われば、いよいよ上棟(じょうとう)です。

「棟」木を屋根の上に「上」げるから、上棟です。

しかし棟木を取り付けただけでは、家の中は雨ざらし状態です。

そのため、家の中に雨が入らないように屋根の雨仕舞(あまじまい)までを一連の作業として行います。

上棟と言えば、

家の骨組みから、屋根の雨仕舞いまで

が一般的です。

上棟は1日で終わる場合が多いですが、家の構造によっては2日かかる場合もあります。

我が家は構造が複雑だったので、2日かかりました。

上棟では、施主としての役割があります。

- 昼食の準備

- 休憩時の飲み物・おやつ(差し入れ)の準備

最近は施主の負担も考えて、役割がない場合もあります。

工務店に事前に確認して、当日に備えましょう!

大変ですが、一緒に家を作り上げているのを感じられて、達成感がありました。

上棟式・餅まき

工事ではありませんが、上棟式も大事です。

儀式ですが神主は呼ばず、棟梁に仕切ってもらいます。

施主の役割は3つです。

- お供え物の準備

- 式の中で、職人さんたちに感謝を述べる

- 感謝を込めて手土産、ご祝儀を渡す

最近は少なくなっていますが、お餅まきをするなら上棟式の前か後にします。

お餅まきをするなら、準備物は以下のものが一般的です。

- お餅:20~30kgほど

- おひねり:365枚で8,888円になるように

- お菓子:子ども用

我が家はお餅まきをしました。

お餅やおひねりだけでなく、カッブ麺や入浴剤も投げました!

外装工事

上棟が終われば、

- 外装工事

- 内装工事

が始まります。

2つの工事は、基本的に同時進行です。

まずは外装工事を解説します。

外装工事は、大まかに2つの手順があります。

ただし、外装工事が始まるのは、

になります。

耐力壁は風などの横方向の力から家を支える壁です。

耐力壁を設置する前に屋根をつくると、屋根の重みで家がつぶれるからです。

耐力壁ができるまで、1~2週間ほど待ちましょう。

屋根工事

耐力壁の設置が終わるまでは、雨が入らないようにしっかりと養生します。

耐力壁の設置が終われば、屋根工事が始まります。

防水シート(白いもの)まで上棟で終わっています。

まずは木の板で下地をつくり、

その上に、

- 瓦

- スレート

- ガルバニウム鋼板

などの屋根材を置いていきます。

ちなみに我が家は瓦屋根です。

すべて設置すれば、屋根は完成です。

ここまでくれば、雨が降りこむ心配がなくなるので、養生がはずれます。

我が家は、屋根ができる前に台風が来ました。

雨が内部に入って断熱材が濡れて、やり直してもらいました。

外壁工事

屋根工事が終われば、外壁工事に入ります。

外壁も屋根と手順はほぼ同じです。

構造用合板に透湿防水シートを貼り、木の板で空気が通る層(通気層)をつくります。

通気層の上に、下地材を設置します。

下地材に吹付や、タイルを貼れば完成です。

サイディング外壁の場合は、下地材ではなく外壁材を設置します。

外壁工事が終われば、足場が取れます。

足場が取れると、家の外観がようやく見られます。

我が家は、吹付と板張りの併用です!

内装工事

内装工事は、外装工事と同時に進みます。

快適な居住空間を作る上で非常に重要な工程です。

大工さんをメインとして、多くの職人さんが入れ替わりながら進められます。

内装工事は、大まかに11個の手順があります。

多いですが、それぞれ見ていきましょう。

耐力壁の設置

上棟が終わったら、まずは耐力壁を設置します。

耐力壁は家の構造を安定させ、地震や台風などの災害から住まいを守るために必要不可欠です。

耐力壁は、主に2種類あります。

- 筋交い

- 構造用合板

昔は筋交いでつくっていましたが、最近では構造用合板が主流です。

図面通りに設置しているか、確認しましょう。

窓設置

耐力壁が終わったら、窓を設置します。

まずは窓を設置するための土台をつくります。

ブルーシートがあるのは、雨が内部に振り込まないようにするためです。

土台ができたら、窓枠を取り付けます。

最後に窓本体を設置して、完了です。

配線工事

次は、配線工事です。

壁の中に隠れる、電気配線を設置していきます。

配線工事が終わると、立ち会い確認があります。

- コンセント

- 照明スイッチ

の位置や高さが合っているか確認しましょう。

また位置や高さを変更できる最後のチャンスです。

実際に見て、使いにくそうな箇所があれば、変更してもらいましょう。

我が家は一箇所、高さが違うところがありました。

確認は大事です。しっかりと立ち会いましょう。

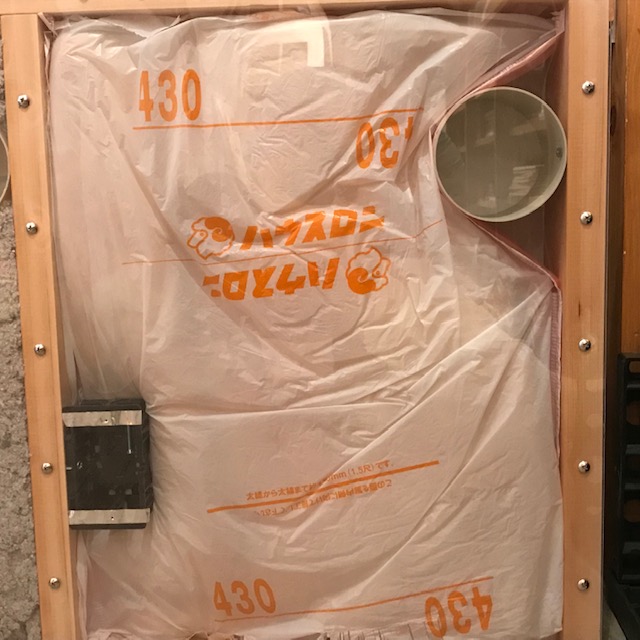

断熱工事

配線工事の次は、断熱工事です。

この工程では、床と壁に断熱材を設置します。

施主でも確認できるポイントは、

です。

たとえば、コンセント。

正しい処理は、

- 断熱材を切り取る

- コンセントカバーを設置

- 周囲をテープで覆う

です。

しかし、押し込むようにコンセントを設置すると、隙間ができます。

隙間から冷気や熱気が室内に入ってきて、夏暑く冬寒い家になります。

その他にも、

- 無理に押し込んでいて、しわになっている。

- 断熱材に隙間がある。

などがあれば、やり直してもらいましょう。

万が一、雨で断熱材が濡れた場合は、やり直しです。

我が家も運悪く、屋根完成前に台風で雨が少しだけ入り、断熱材が濡れました。

対応は濡れた箇所を確認して、断熱材をはずします。

はずした箇所に新しい断熱材を設置します。

断熱工事は、家の快適さに直結する工事です。

しっかりと丁寧に施工してもらいましょう。

フローリング工事

次はフローリング工事です。

床材をどんどん貼っていきます。

とはいっても貼ったらすぐに、傷がつかないように養生します。

そのため、見られるのは内装工事がすべて終わった後になります。

楽しみにして待ちましょう。

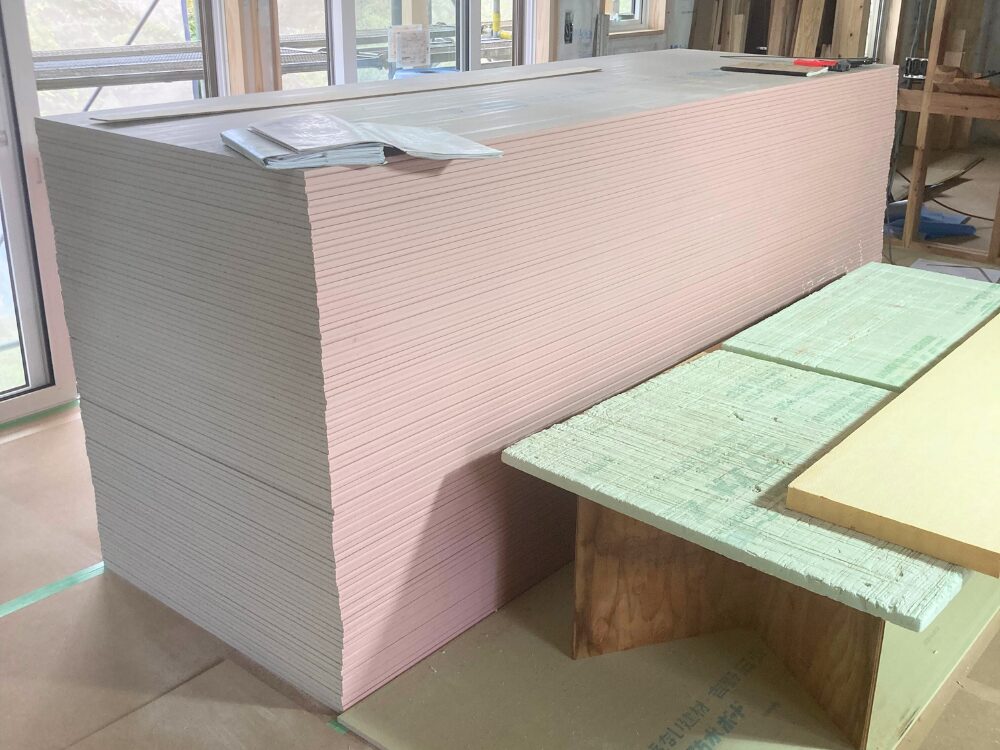

石膏ボード設置

次は、石膏ボードを設置します。

石膏ボードは、

- 火に強い:火事になっても燃えにくく、避難する時間を稼ぐ

- 施工がしやすい:軽くて加工しやすいので、工期の短縮ができる

- 価格が安い:建築費用を抑えられる

- 平らで滑らか:塗装や壁紙などの仕上げがきれいにできる

といった理由から、家の壁や天井の下地材としてよく使われます。

石膏ボードを壁や天井に敷きつめていきます。

石膏ボードが下地となって、塗り壁や壁紙ができます。

室内の出来ばえに関わってくるので、丁寧に施工してもらいましょう。

我が家の石膏ボードはピンク色!

「シックハウス症候群」の原因であるホルムアルデヒドを吸収、分解するという効果付きです。

造作工事

つづいて、造作工事です。

既製品ではなく、家の中で木材などを加工して作っていきます。

我が家の例でいうと、テレビ台や

収納棚とカウンター、

乾太くん専用棚、

木が丸出しの天井、

ウォークインクローゼットの板張り、

階段などです。

既製品と比べると価格は高くなります。

しかし、生活に合わせたオリジナルの家具をつくれるのは大きなメリットです。

造作家具も、この段階でつくります。

造作工事との違いは、家に固定するかどうかです。

我が家の特大ローテーブルの作成状況です。

本棚もつくってもらいました。

造作工事で、棟梁の主な仕事は終わりです。

もう会えなくなるのかと思うと、寂しくなったのを覚えています。

住宅設備取り付け

次は、キッチンやお風呂、トイレなどの住宅設備を取り付けます。

我が家のキッチンとカップボードが設置された状況です。

ご覧の通り、しっかりと養生されているので、全く見えません。

その他にもトイレや、

洗面台が設置されます。

ちなみにお風呂は、石膏ボードが設置されたすぐ後に、取り付けていました。

クロス貼りと塗り壁

壁や天井の仕上げ材として、クロスを貼ったり、漆喰などの塗り壁材を塗ったりします。

クロスや塗り壁をきれいに仕上げるためには、丁寧な施工だけではなく、下地処理も重要です。

下地処理で

- 段差をなくす

- 隙間をなくす

ことで、よりきれいな仕上がりになります。

また、仕上げ材がしっかりと密着できるので、はがれにくくなり耐久性も向上します。

具体的には、パテと呼ばれるペースト状の充填材で、石膏ボードの

- ボードとボードのつなぎ目

- 壁に固定したときの釘の穴

を埋めます。

クロスの場合は、石膏ボードの上から貼り付けます。

塗り壁の場合は、塗り壁材の密着性を高めるために、石膏ボードの上に下塗り材を塗ります。

下塗り材の上から、塗り壁材を塗って完成です。

写真ではわかりにくいですが、漆喰の場合は下塗り材と塗り壁材では、白さが全然違います。

我が家は、漆喰と珪藻土と紙クロスを部屋で使い分けました。

建具工事

次は建具を設置します。

具体的には、

- ドア

- 窓

- 障子

- 襖(ふすま)

などです。

窓はすでに設置しているので、建具工事ではその他のものを取り付けます。

照明工事

最後に照明をとりつけます。

壁に付ける照明やスイッチは、穴が開いているのではめ込みます。

ダウンライトは天井に穴をあけて設置します。

内装工事がすべて終わると、養生がとれます。

ついに室内の全容が見られます!

外構工事

最後は外構工事です。

外構工事は家の第一印象を左右するだけでなく、防犯性や安全性、快適性にも大きく影響を与えます。

外構工事は、家に住み始めてから工事が始まるのが一般的です。

早く新しい家に住みたいので、家自体が完成したら引っ越すからです。

我が家は庭がメインで、目隠しフェンスはお風呂のみに設置しました。

我が家の完成直後の庭です。

我が家ができるまでにかかった期間

我が家が6つの工程で実際にかかった期間です。

着工準備は解体工事も含めて1か月です。

解体工事がなければ、2週間ほどです。

内装工事と外装工事は同時進行ですので、2つ合わせても6ヶ月です。

家を建てている期間(基礎工事から内装工事)は、8か月ほどです。

着工準備から外構完成までだと、解体完了から地盤改良まで2か月空いたため、1年かかりました。

まとめ:建築工事は注文住宅の醍醐味

新築工事の流れと期間です。

出来上がっていく家を見られるのは、注文住宅の醍醐味です。

工事の流れを把握して、楽しみながら家づくりをしてください!