上棟って何?雨の場合はどうなる?上棟当日の流れと施主の役割を解説!

家づくりの大きな節目である上棟。

工務店から上棟の日の提案があると思いますが、施主として何をするのかいまいちわからず、不安になっていませんか?

私は実際に、工務店と職人さんと三位一体で上棟を行いました。

この記事では、上棟当日の流れや施主としての役割を解説しています。また、上棟の意味や雨天時の対応についても触れていきます。

上棟が完了した後は、達成感を得られます。上棟について、理解して当日を楽しみましょう!

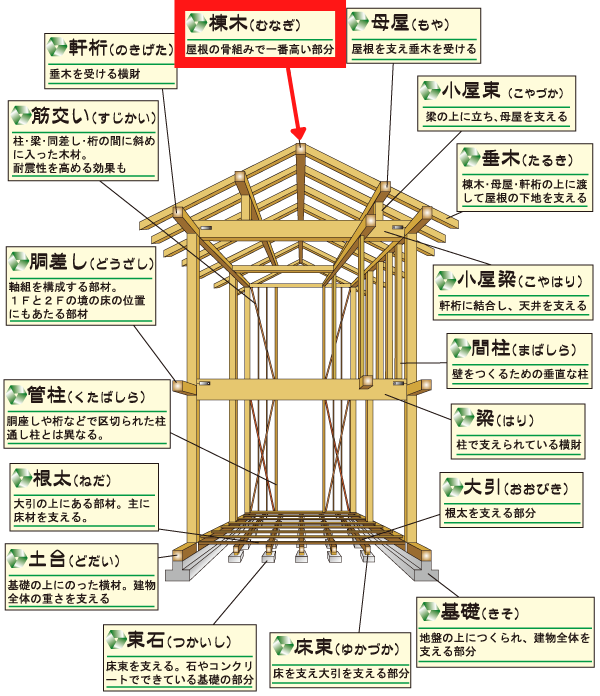

上棟とは最上部の木材を取り付ける作業

上棟(じょうとう)とは、家の骨組みをつくり、最後に屋根の一番上で棟木(むなぎ)と呼ばれる横木を取り付ける作業のことです。

「棟」木を屋根の上に「上」げるから、上棟と呼ばれます。棟上げ(むねあげ)、建前(たてまえ)、建舞(たてまい)とも呼ばれます。

棟木を取り付けただけでは、家の中は雨ざらし状態です。家の中に雨が入らないように屋根の雨仕舞(あまじまい)までを一連の作業として行います。上棟と言えば、「家の骨組みから、屋根の雨仕舞いまで」が一般的です。

我が家の写真でみてみましょう。木材があり分かりにくいですが、床板を設置した状態から…

雨仕舞で屋根に防水シート(白色のシート)を設置して完了です。

基礎だけでは家らしくないですが、上棟が終わると一気に家らしくなります。

雨の場合は延期になることが多い

雨の場合は、延期になる場合が多いです。理由は大きく分けて2つ。

作業性の問題

雨が降ると、作業性が悪くなります。具体的には、以下の通りです。

- 滑る

- 視界が悪い

- 体力が奪われる

滑る

雨が降ると滑りやすくなります。

傷つけてはいけない部材ばかりなので、気を遣う上に、握力もいつも以上に使います。屋根にのぼって行う作業もありますので、滑ると非常に危険です。

視界が悪い

雨が降ると視界が悪くなります。

上棟は職人同士のスムーズな連携が重要ですので、視認性は大事です。部材を上げるときはクレーンを使いますが、家と足場があるのでぶつけないよう操作にかなり気を遣います。我が家の写真では、足場にかなり近づけてクレーンを操作しています。

体力が奪われる

雨に打たれると体力を奪われます。熱が奪われ、その分エネルギーを余計に使うからです。上棟はかなりの体力を使います。

見ていただけでもかなり疲れました。当然ですが、作業している職人さんはもっと疲れてます。

そんな中で、雨でも体力を奪われると、さらに疲れます。疲れると、集中力も低下しますから、ミスやケガの確率も高くなります。

家の内部が濡れることの問題

上棟の時に雨が降ると、外壁はまだ出来上がってないので、家の内部は濡れます。住宅で使うような木材であれば、軽く濡れてもしっかりと乾燥させれば、カビが生えるようなことはありません。多少であれば、濡れても問題はないということです。

しかし工務店は、雨に濡れるだけで以下のような手間が増えます。

- できるだけ濡れないように保護

- 濡れたときは乾燥

- 問題がないことの施主への説明

施主の心情もよくありません。これから住む家の骨格ができる日に、いきなり家の中が濡れることになります。構造的には大丈夫でも、家の中になる部分が濡れるのは嫌です。

工務店も施主も、濡れないのが一番です。

我が家の工務店の対応

我が家の工務店は、上棟が雨天の時は延期が基本の対応です。天気予報で上棟日の降水確率が高ければ、上棟の2日前に延期が決まる予定でした。上棟は2日間かかる予定でしたので、どちらかでも降水確率が高ければ延期でした。

幸い、天気予報も当日も晴天で、無事上棟を終えることができました。

他の施主さんの上棟では、梅雨時期だったということもあり、2回延期して当初予定より3週間遅れたところもあったようです。それだけ家づくりにこだわっています。

雨天決行のメリットは、工程が遅れないことくらいです。

上棟を雨天決行するような工務店は避けた方がいいです。職人さんも、施主の気持ちも大事にしていないということですから。

施主の気持ちを大切にしない工務店が、いい家を建ててくれるとは思いません。

避けた方がいい日はある?

我が家、六曜は気にせず祭事(解体祭、地鎮祭、上棟式)をしてます。

六曜を気にしていない理由は、ただ順番にカレンダーに当てはめたものに意味はないと思っているからです。六曜を気にするより、都合のいい日を優先するスタンスです。

六曜を気にしなかった我が家でも、上棟を避けた日が三隣亡です。

三隣亡

三隣亡は暦の上での忌み日のひとつです。三隣亡に建築を行うと、近隣三件を焼き滅ぼすといわれています。毎月2~4日あります。工務店から提案された上棟日は、三隣亡でした。

工務店は「三隣亡ですが、気にしますか」というスタンスだったので、暦の吉凶を気にしない我が家でしたので「じゃあそれで」となりました。

しかし、高齢者の多い地域に建築することもあり、気にする人が多いんじゃないかと考え直して、上棟日をずらしてもらいました。

六曜なら我が家への影響だけですが、三隣亡は近隣まで影響が出るものです。

トラブルの火種を作らないように気を付けました。

上棟の事前準備

上棟をスムーズに進めるため、上棟当日までに終わらせる作業があります。事前準備として、1階の床板と足場の設置を前日までに終わらせます。

上の写真を見ると、床板の上にシートを張って保護してくれています。

上棟前日までは水濡れ厳禁ですので、下の写真のようにしっかりと保護してくれています。

棟梁が作業しているとき以外はこの状態になります。仕事していると朝晩の見学もできませんでした。しっかりと養生してくれているので安心です。

上棟当日の流れ

上棟当日の流れ6ステップを解説します。なお、これから解説する流れは我が家の場合です。工務店によっては手順が違うかもしれませんので、参考程度でお願いします。

作業には丸2日かかりました。我が家は上棟1日目に1から4の途中、上棟2日目に4の途中から6を行いました。

それぞれ詳しく解説します。

①一階の柱を立てる

まず、一階の柱を立てます。あらかじめ開けておいた穴に引っ掛けるようにして、職人さんが一人で立てます。

5人の職人さんで同時に立てるので、あっという間に終わりました。

②通し柱を立て、梁・桁を架ける

通し柱(とおしばしら)を立てます。

長い柱なので、職人さんだけで立てるのは無理です。クレーンを使って立てます。

通し柱を立てた後は、梁(はり)と桁(けた)を掛けます。

棟木を基準に縦と横が決まります。棟木と直行するのが桁、平行になるのが梁です。クレーンを使って取り付け位置まで運び、ハンマーで打ち付けて柱にはめ込んでいきます。

梁・桁が架け終わったら、仮筋交い(かりすじかい)を設置します。

③二階の床、柱、梁を設置する

2階の床を設置します。床の設置が終わったら、柱、梁・桁を設置します。

手順は一階の時と同じです。

④屋根の骨格を組む

屋根の骨格を組みます。この段階で棟木を取り付けるので、ここで上棟完了となります。

屋根の一番上に取り付けています。このあと屋根の形をつくっていきます。我が家は屋根をつくっている途中で上棟1日目が終了となりました。

屋根に注目して見ると、二階と一階の屋根の形が違います。我が家を上からみたときに、二階と取り囲むように東西南北に一階の屋根が出てます。普通の家より屋根が多いため、時間がかかりここで終了となりました。

棟梁も「屋根が多いですね~」と言ってました。

⑤野地板を設置する

屋根の骨組みの上に、野地板を設置していきます。

縦10㎝、横2mの板をひたすら張っていきます。我が家は屋根が多いため、職人さんは大変そうでした。

屋根の骨組みの上に板が張られています。野地板の設置までが、大工さんの仕事です。

⑥防水シートを設置する

防水シートの設置からは瓦屋さんの作業になります。

防水ルーフィングと呼ばれる防水シートを設置します。

屋根に白色のシートが張られています。防水シートの設置まで終われば、上棟の完了です。

上棟での施主の役割

上棟での施主の役割は、職人さんのサポートです。具体的には、以下の2つ。

我が家の上棟は2日間行いましたが、職人さんのサポートをメインで行ったのは1日目のみです。理由は、工務店に1日目だけでいいと言われたからです。我が家の負担を考えての気遣いでしょう。

2日目のサポートは工務店がメインでしてくれました。ただ、何もしないという訳にもいかないので、簡単なものは準備しました。

それでは、役割の内容を詳しく解説します。

昼食の準備

お昼に食べるお弁当を準備します。お腹がいっぱいになりすぎない量がいいです。

我が家は近所の割烹の弁当を準備しました。「ちょっと少ないかな」と思いましたが、職人さんたちにはちょうどよかったようです。

お弁当は、職人さんと工務店の人も一緒に食べました。

休憩時の飲み物・おやつ(差し入れ)の用意

休憩時の飲み物・おやつ(差し入れ)の準備です。上棟作業はぶっ通しではできませんので、休憩を間に挟みます。

我が家の場合は、10時と15時でした。差し入れしたものは以下の通り。

- 飲み物

缶コーヒー、缶ジュース、お茶、スポーツドリンク - おやつ

お菓子(しょっぱいもの、甘いもの)、小さいおにぎり、凍らせたゼリー、アイスボックス

現場で作業していた人数は9人、上棟は8月の真夏です。

我が家の差し入れの量

以下の写真は、我が家が差し入れで出したおやつです。

正直、多すぎました。準備しているときは、足りないよりはいいと考えて大量に買いました。

しかし、職人さんたちはお腹いっぱいになるまで食べません。職人さんたちも自分で飲み物やおやつを用意しています。結果、大量に余りました。

我が家は餅まきをする予定だったので、余ってもまけばよかったので大丈夫でした。餅まきをしない人は、買いすぎないように気を付けてください。

差し入れ量の目安

差し入れ量の目安は、個包装で大袋のお菓子を4~5袋くらいかなと思います。個包装の大袋というのは、例えば以下のようなものです。

甘いものやしょっぱいものをいろいろと揃えると、職人さんも喜んでくれると思います。職人さんは高齢の方も多いので、昔からある懐かしいお菓子があってもいいですね。

人気があった差し入れ

人気があった差し入れは、アイスボックスと小さいおにぎりでした。

8月の上棟でしたので、アイスボックスを準備しました。買い出しは、休憩の直前に行きました。

職人さんたちは朝からずっと現場にいます。冷凍ものは持参できません。自分たちで準備できないものなので、人気があったと思います。

一人ひとつは多すぎるので、紙コップで分けて出しました。

また軽食として、小さいおにぎりを準備しました。サイズはふたくちで食べられるくらいです。

職人さんたちは、「普通の大きさのおにぎりを一個を食べるのはちょっと多いけど、これくらいの大きさなら気軽につまめていいね」と言ってました。

ひと手間かかりますが、是非準備してみてください!

まとめ

上棟当日の流れと施主の役割について解説しました。

上棟日に雨が降りそうなときは、

- 作業が難しくなる

- 家の内部が濡れる

などの問題があるため、基本的には雨天延期です。

上棟当日の流れは、6つのステップに分けられます。

上棟での施主の役割は、職人さんのサポートです。具体的には、2つ。

上棟は、施主も一日中動くのでかなり体力を使います。疲れますが、上棟を終えると家が形になるので、達成感もすごいです。

一生に一度の家づくり、上棟をするのも一回です。工務店のスタッフ、職人さんたちと一緒に楽しんでください!

これから家づくりを始める方に読んで欲しい記事です。

上棟も含めた、新築工事の流れを解説しています。

工務店の選び方:【注文住宅】いい工務店の探し方と見極め方!我が家の選定基準も紹介